日本出版学会 2016年度秋季研究発表会のご案内(2016年12月3日開催)

■日本出版学会 2016年度秋季研究発表会のご案内 (終了いたしました) 必ずお申し込みの上、ご参加ください。参加費等は当日会場にて受け付けます。(研究発表会・懇親会、それぞれについてお申し込みくださ […]

■日本出版学会 2016年度秋季研究発表会のご案内 (終了いたしました) 必ずお申し込みの上、ご参加ください。参加費等は当日会場にて受け付けます。(研究発表会・懇親会、それぞれについてお申し込みくださ […]

■日本出版学会 出版教育研究部会・雑誌研究部会のご案内 「プレイボーイと日本の出版人」および、「香港中文大学大学院の出版研究教育」 日 時: 2016年12月15日(木) 午後6時30分~8時30分報 […]

■出版法制研究部会(2016年度第1回研究会)のご案内 テーマ: ホロコースト否認と意見表明の自由 日 時: 2016年12月20日(火) 18時00分~19時00分報 告: 田上雄大(日本大学法学部 […]

■日本出版学会 出版デジタル研究部会のご案内(終了しました) 大手出版社が小説投稿サイトを運営して学んだこと「カクヨム」編集長が語る、これからの「出版」「編集」の姿 日時: 2016年10月18日(火 […]

■日本出版学会 出版編集研究部会のご案内(2016年11月15日開催) 「デジタルファースト」時代を迎えて変わったこと~変貌する編集プラットフォームとコンテンツ生成のワークフロー~ デジタル化、ネッ […]

1969年に設立された日本出版学会は,学術研究団体として,確固たる地位を築きつつある。デジタル・ネットワーク社会における出版メディアのあり方は劇的に変化し,出版研究の重要性はますます高まっている。出 […]

1.概 況 1969年3月に設立された日本出版学会は,創立から46年をむかえ,新たな時代への歩みを進めている。これまで設立の理念と志を尊重し,円滑な研究者の交流や情報交換をおこない,研究成果の発表の […]

■出版編集研究部会(2016年9月21日開催) 終了いたしました。 膨大な配信データから、今を創る!―『書評大全』『追悼文大全』『映画評大全』の編集から見えてきたこと― 三省堂の現役編集者として活 […]

■第17回 国際出版研究フォーラム 参加者募集のお知らせ 下記の通り、2016年10月29日~11月1日に、中国・青島で第17回国際出版研究フォーラムを中国編輯学会の主催で開催することとなりました。 […]

■日本出版学会 2016年度第5回(通算第98回)関西部会のご案内(終了いたしました) 『上方芸能』の48年――何を志してきたのか 今年6月、『上方芸能』が200号をもって終刊を迎えました。創刊から […]

特別報告 出版史研究の手法を討議する:明治期の出版史料について(2) 磯部敦(奈良女子大学) 出版史料としての紙型・紙型鉛版 紙型とは活字組版を特殊な厚紙で型取りしたもので、そこに鉛を流しこんで紙型 […]

関西部会(2016年5月23日) (共催:立命館大学大学院文学研究科行動文化情報学専攻「文化情報学専修」ワークショップ) 「出版統計から考える―紙の本と電子本の近未来」 下村昭夫(出版メディアパル) […]

<「出版技術・デジタル研究部会/出版流通研究部会」2016年3月11日> 雑誌の再生とデジタル化を考える 梶原治樹 3月11日に開催された「共催部会のうち、後半部分の「雑誌の再生とデジタル化」に関する […]

特別報告 出版史研究の手法を討議する:明治期の出版史料について(1) 磯部敦(奈良女子大学) 出版史研究の現状 出版史研究という名称は市民権を得ているようで、じぶんの専門を説明するときには便利だから […]

■日本出版学会 出版経営研究部会・出版流通研究部会共催(2015年11月12日開催) 取次の再編 これからの出版流通はどうなる ――産業状況・再販問題・消費税・取次の再編・世界の出版流通 星野 […]

<出版編集研究部会・出版教育研究部会(2016年7月7日> 『出版の冒険者たち。』への讃歌 植田康夫(週刊読書人顧問) 今年の3月『出版の冒険者たち。』という本を水曜社から刊行した。これは同社か […]

出版流通研究部会報告(2016年6月30日開催) 2016年、いま出版産業では… 改めて考える取次の機能と現状 =これからの出版流通を考えるために 鈴木親彦(東京大学大学院・博士課程) 1. 二 […]

<「出版流通研究部会/出版技術・デジタル研究部会」2016年3月11日> 雑誌の再生とデジタル化を考える 梶原治樹 1. 出版統計に見る雑誌の現状 出版科学研究所によると、2015年の雑誌販売金額 […]

出版経営研究部会・出版流通研究部会(2015年11月12日) 「取次の再編かーこれからの出版流通はどうなる」 星野 渉(文化通信社) 星野会員の報告は、「出版産業全体」を分析しており、その全体像は、 […]

■日本出版学会 出版史研究部会からのお知らせ 1.部会サイト(ウィキ)のお知らせ 出版史研究部会では、このたび出版史研究の情報交換や研究会関連の連絡を行うプラットフォームをウェブ上につくりました。 ま […]

■日本出版学会 出版流通研究部会のご案内(終了しました) 2016年、いま出版産業では…世界屈指の流通システム「桶川SCMセンター」見学会続・「改めて考える取次の機能と現状」 物流の最前線で考える「 […]

■2016年度 秋季研究発表会 研究発表者募集のお知らせ 1.2016年度 秋季研究発表会 (1)日 時: 2016年12月3日(土) 13:00~17:00 (予定)(2)会 場: 関西学院大学 大 […]

■2016年度 秋季研究発表会 ワークショップのテーマ案募集 出版学会では,2016年度秋季研究発表会でワークショップを開催いたします。ワークショップは,参加者の自由な討論から,多角的な視点や知見を […]

『出版研究』第47号 原稿募集のお知らせ (2016年8月31日締切) 『出版研究』は,当会唯一の研究発表機関誌(学会誌)です。会員各位の積極的なご寄稿を歓迎します。ご寄稿の予定者は,あらかじめ事務局 […]

出版研究46号(2015年) *下記論文はJ-STAGEでご覧いただけます(こちらをクリックして下さい)。 ■ 論文 ベルトランの理論的枠組みから見た日本の出版界のメディア・アカウンタビリティー・ […]

事務局日誌 (2015年10月~2016年2月) 2015年10月1日 関西部会 テーマ:「海文堂書店の記憶と記録」 報告者:平野義昌16日 雑誌研究部会 テーマ:「1970年代雑誌言説研 […]

第37回 日本出版学会賞審査報告 第37回日本出版学会賞の審査は、「出版の調査・研究の領域」における著書および論文を対象に、「日本出版学会賞要綱」および「日本出版学会賞審査細則」に基づいて行われた。 […]

■日本出版学会 2016年度第4回(通算第97回)関西部会のご案内(2016年7月30日開催) 「出版史研究の手法を討議する その7: 出版研究とライフヒストリー研究――大宅壮一をめぐって」 関西部 […]

特別報告 出版史研究の手法を討議する:文学研究と出版・検閲研究の接続点(2) 牧 義之 (長野県短期大学助教) 3、〈文学〉からの検閲研究 筆者が取り組む検閲に関する先行研究としては、奥平康弘「検閲 […]

《シンポジウム》出版のパラダイム転換と歴史へのまなざし――出版研究の新たな展開に向けて 問題提起者 柴野京子(上智大学)討論者 磯部 敦(奈良女子大学)進行 中村 健(大阪市立大学) […]

■2016年度 日本出版学会 春季研究発表会 日 時: 2016年5月14日(土) 10:30~17:00会 場: 東京経済大学 国分寺キャンパス 〒185-8502 東京都国分寺市南町1- […]

戦前週刊誌の連載小説の変遷:『サンデー毎日』の編集機能 中村 健(大阪市立大学学術情報総合センター) 1.先行研究と本稿の研究手法 近年,『サンデー毎日』(以後,同誌)の研究は充実し,副田賢二や原卓史 […]

戦時下の少女雑誌――芹沢光治良『けなげな娘達』を例に 中川裕美(愛知教育大学 非常勤) 作家芹沢光治良には,戦前に出版された『けなげな娘達』と戦後に出版された『牧師館の少女』という,タイトルのみが異 […]

ライトノベル雑誌がもたらしたメディア横断的な物語受容と創作――『ドラゴンマガジン』の事例を中心に 山中智省(滋賀文教短期大学) 本発表の目的は,現代のメディア横断的な物語受容,及び創作の様態が形成さ […]

大宅壮一の活動における「集団」に関する考察――「大宅壮一東京マスコミ塾」と『茨木中学校生徒日誌』 阪本博志(宮崎公立大学) 本研究の目的および方法は,次の3点である。第一に,大宅壮一(1900年-1 […]

電子書籍の音声読み上げ機能を活用した読書アクセシビリティの保障 湯浅俊彦(立命館大学文学部) この発表は,これまで紙の出版物を読むことが困難であった視覚障害者や発達障害者を対象に,電子書籍の音声検索 […]

児童・YA向け作品の電子書籍化の状況――緊デジリストの分析を通して 植村八潮・野口武悟(専修大学文学部) 電子書籍の発行点数が増え,市場が活性化することで,最近では公共図書館での電子書籍貸出サービス […]

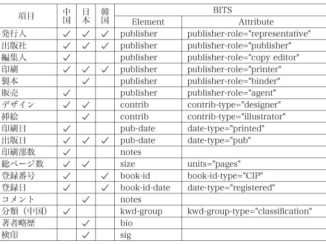

Book Interchange Tag Suite(BITS)の多言語対応提案 中西秀彦(中西印刷株式会社・学術情報XML推進協議会) 情報流通が,紙の本からインターネットや電子書籍に移行するにつ […]

■雑誌研究部会 発表要旨(2016年1月21日) ボーイズラブ雑誌の現在――インタビュー調査を中心に 中川裕美(愛知教育大学 非常勤講師) 1990年頃より登場したボーイズラブ(以下BL)雑誌は, […]

■出版史研究部会/学術出版研究部会 共催 発表要旨(2015年12月9日) Kodansha America Inc.がめざしたもの――国際出版活動の可能性 白井 哲(元Kodansha Americ […]

■出版史研究部会/学術出版研究部会 共催 発表報告 (2015年12月9日) 「Kodansha America Inc.がめざしたもの ――国際出版活動の可能性」 白井 哲(元Kodansha […]

■出版経営研究部会 発表要旨(2015年12月4日) 「出版関連産業経営動向調査」から見えてくること 綴木 猛(株式会社帝国データバンク東京支社情報部情報取材編集課副主任) 帝国データバンクの企業概 […]

■出版技術・デジタル研究部会 発表要旨(2015年10月30日) 書誌学入門――和本を調べる技術 大沼晴暉(元慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授(書誌学)) 「本」に類する語として,書物,図書,版な […]

■雑誌研究部会 発表要旨(2015年10月16日) 1970年代雑誌言説研究――『ニューミュージック・マガジン』を手がかりに 山崎隆広(群馬県立女子大学文学部総合教養学科准教授) 1969年に創刊さ […]

■関西部会 発表要旨(2015年10月1日) 海文堂書店の記憶と記録 平野義昌(元「海文堂書店」人文書担当者) 海文堂書店で働いていたときから,人を訪ね,資料を探し,神戸の本屋の歴史を少しずつ書いて […]

■関西部会 発表要旨(2015年9月19日) 出版史研究の手法を討議するその5:明治期の出版研究 樋口摩彌 (同志社大学大学院院生)磯部 敦 (奈良女子大学) 「出版史研究の手法を討議するその5:明治 […]

■関西部会 発表要旨(2015年8月25日) 『日本の出版物流通システム――取次と書店の関係から読み解く』の問題意識と若干の事例紹介 秦 洋二(流通科学大学商学部) 本発表は,2015年3月に上梓し […]

■日本出版学会 出版編集研究部会・出版教育研究部会のご案内(終了しました) 『出版の冒険者たち』と私の編集者論―現代出版社・編集者の誕生とその歩みの中から― 日 時: 2016年7月7日(木) 午後6 […]

■日本出版学会 出版流通研究部会のご案内(2016年6月30日開催) 2016年、いま出版産業では…「改めて考える取次の機能と現状」=これからの出版流通を考えるために 日 時:2016年6月30日(木 […]

■日仏フォーラム「書籍とデジタル」(2016年6月13日開催) 開催日:2016年6月13日(月)午前9時45分~午後6時15分(終了しました)会 場:国立国会図書館新館講堂主 催:在日フランス大使館 […]

© 日本出版学会